法律の力でテクノロジーと挑戦を支える──スタートアップ最前線の弁護士たち

「知財とITを武器に世界で戦う企業を法律面でサポートする」。STORIA法律事務所(以下、STORIA)は、著作権や特許権などの知的財産を強みにする企業や、システム開発・アプリ開発・ウェブサービスを展開するIT系企業、ものづくり・医療・ヘルスケア・大学発ベンチャービジネスの法務顧問・支援を行う法律事務所である。神戸と東京を中心に、顧問・支援先企業は日本全国から海外企業にまで及び、東証一部上場企業から中小企業、スタートアップまで、企業規模や成長段階に応じて幅広くサポートしている。今回は、同事務所の創設者・柿沼太一さんと、企業法務の中核を担う田代祐子さんにお話を伺った。

「新しいことに挑む人の味方でありたい」──スタートアップを支える法律事務所の現場

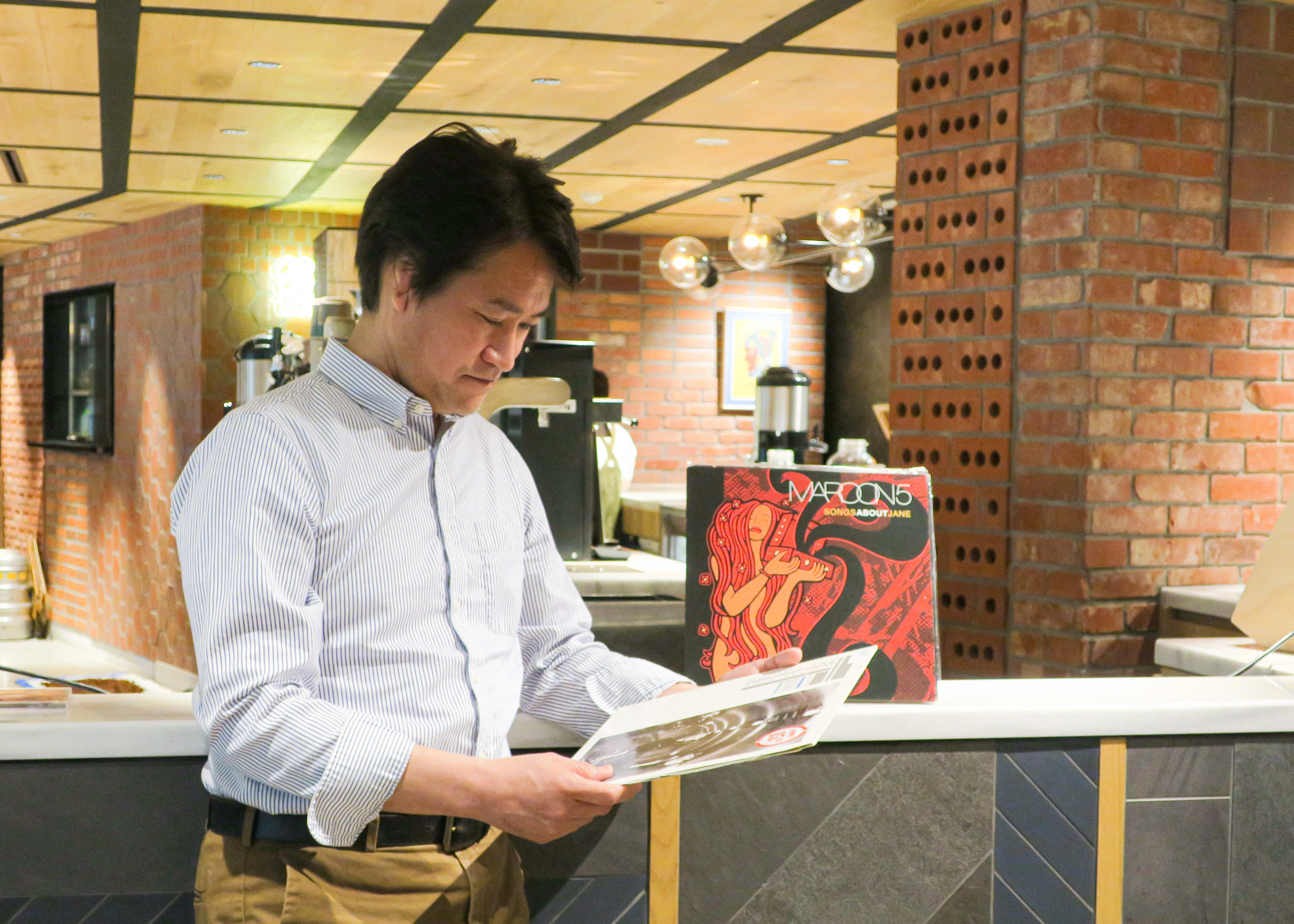

柿沼さん:クライアントはスタートアップが非常に多く、特にAI・バイオ・ディープテックなどの最先端テクノロジーに挑む企業が中心です。こうした技術分野に強いという点は、一般的な法律事務所とは異なる特徴だと思います。私は法学部出身ですが、技術に関する専門知識は周囲から学び、自らも勉強を重ねる中で、次第に興味が深まりました。これらの企業はスピード感が重要で、事業設計・資金調達・契約・知財・ガバナンスなど、あらゆる局面を並行して支援しています。最近では、大企業の新規事業部門や、新しい挑戦を重視する人々もクライアントに増えてきています。

田代さん:前職の大手外資系法律事務所では、日本の大企業や外資系企業を多く担当していましたが、実はスタートアップと共通点があります。それは、理論を丁寧に説明すれば合理的に判断してくれる点です。彼らは技術で社会に貢献したいという明確な目的を持っており、法律の仕組みにも関心を持って話を聞き、すぐに行動に移す積極性があります。

柿沼さん:スタートアップの方々はとても純粋な方が多く、「できない理由」よりも「どうすればできるか」に目を向けてくれるので、私たちも一緒に考え、パートナーとして寄り添っている実感があります。

田代さん:単に抜け道を探すのではなく、「実質的に意味のある解決策を共に考える」という姿勢がありますよね。制度そのものを理解しようとし、どこが論点なのか、その“肝”をつかもうとする積極性があります。「自分ごと」として取り組む人たちと仕事をするのは非常にやりやすいです。スタートアップには独特の前向きなエネルギーがあると感じています。

弁護士として“ど真ん中”で、クライアントと向き合う

柿沼さん:弁護士登録から25年になります。最初はいわゆる“街弁”として、相続や訴訟など多様な案件を扱っていました。もちろんそれも面白かったのですが、10年前に独立して新しい事務所を立ち上げる際、「まだ誰も手がけていない分野に挑戦したい」と思い、当時関西にはスタートアップを専門に支援する法律事務所がほとんどなかったため、これは面白いと感じてスタートアップ支援を始めました。

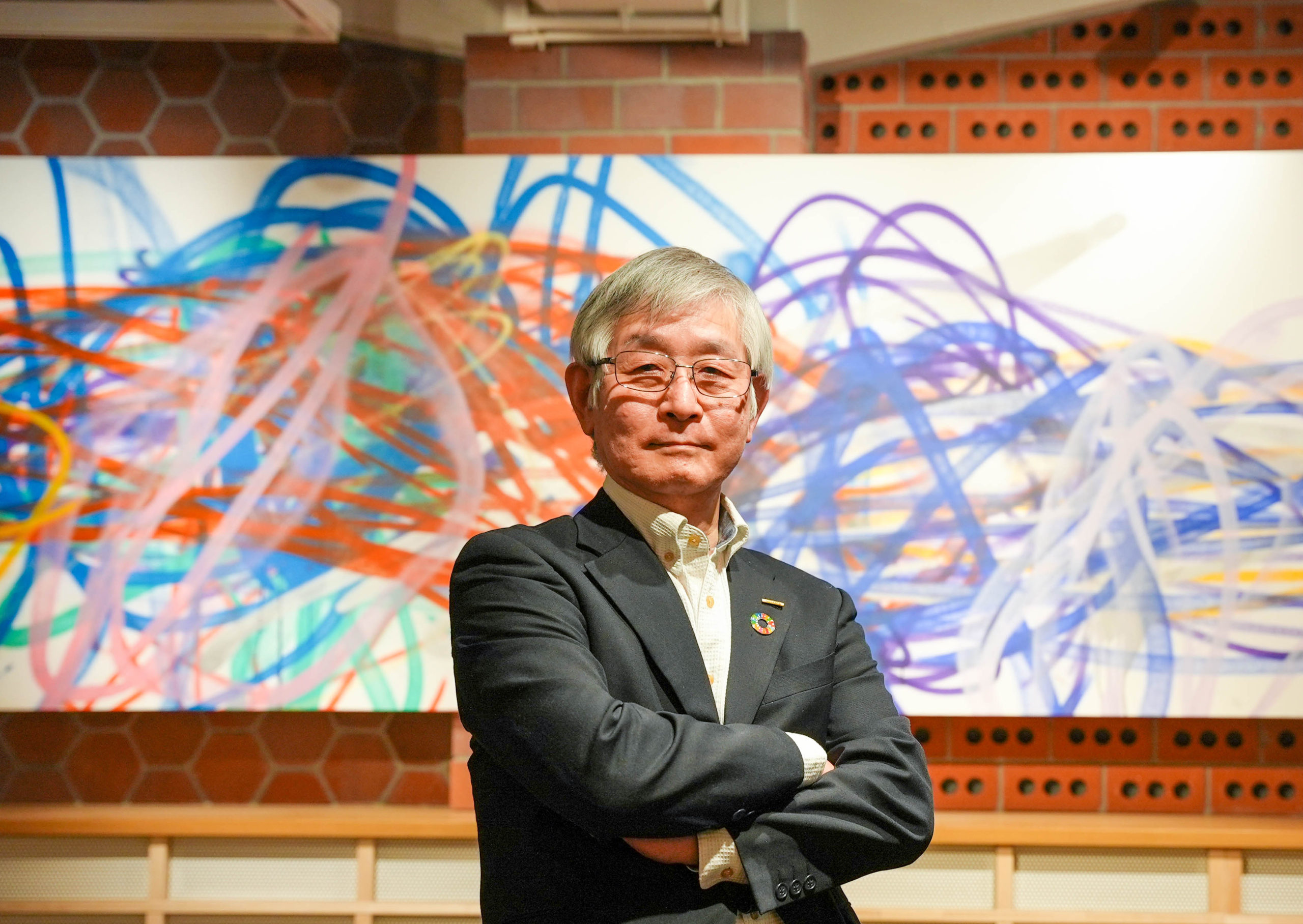

田代さん:子どもが小学生になった頃、もっと一緒に過ごす時間を持ちたいと思い、自由な働き方を求めるようになりました。ちょうどその頃、柿沼さんから声をかけていただき、STORIAに移ることにしました。私のキャリアでは資金調達や会社法などの企業法務が中心でしたので、技術系に強い柿沼さんたちと組むことで、補完関係を築けると感じたのです。

柿沼さん:私たちは小さな事務所なので、彼女のような大手出身の方に「本当にうちでいいのですか?」と尋ねたこともありました(笑)。

「法曹キャリアのリアル」──最初の3年とその後

柿沼さん:個人と企業のクライアントでは性質が異なりますが、「クライアントが何に困っているのかを引き出し、それを自分の中で整理する」という点では共通しています。こうした基本的なコミュニケーション能力は、最初の10年で身につくものだと思います。私自身、仕事が楽しくなってきたのは10年目くらいからです。弁護士資格は「チケット」のようなものなので、それだけで良い仕事ができるわけではなく、経験を積むことで視野が広がっていくものです。最初は本当にできることが少なく、苦労の方が多いですね。私たちの時代は特に、大学の教育と実務とのギャップが大きかったと思います。

田代さん:私も最初の3年は修行のようなものでした。当時は24時間働くような文化もあり、3〜4年経ってようやく仕事の全体像が見え始めた気がします。私の勤務先では4年目に留学することが多く、それが希望となって仕事が楽しくなったのかもしれません。アメリカのロースクールで1年学び、その後1年の研修を受けました。具体的な法律知識よりも、現地の人々の思考回路を学べたことが大きな収穫でした。日本人は「落としどころを探す」「無用な争いを避ける」傾向がありますが、欧米では論点を徹底的に議論する文化があります。その違いを知ることは、国際的な交渉でも非常に重要でした。

柿沼氏:私は「潰しが効きそうだから」という理由で法学部に入り、弁護士を目指したのは大学4年の頃です。それまでは全く考えていませんでしたよ。でも、今ではこの仕事に誇りを持っていますし、「まだ誰もやっていない支援の形を作っていくこと」が私の原動力になっています。

田代さん:私は法学部卒業後、一般企業に就職しましたが、働く中で「専門性がなければ深い仕事はできない」と感じ、大学院に入り直しました。教授から「きっと向いているから司法試験を受けてみたら」と勧められたのがきっかけで、弁護士を目指しました。受験勉強は大変でしたが、弁護士として働いてみると、社会の具体的現象を目の前にし、クライアントが直面している困難や解決すべきことに対応する仕事は非常に面白いことだと感じています。

「技術と社会の接点に立つ」──これからの時代の弁護士の役割

田代さん:STORIAの特徴は、「技術系に強い法務パートナー」と「企業法務に強い弁護士」がチームを組んでいる点です。柿沼さんが技術寄り、私は資金調達や会社法といったスキーム寄りをカバーし、互いに補い合える。それが、小規模でも深い支援ができる理由です。

柿沼さん:私たちのチームは「法律」の枠を越えた支援を行っています。例えば、クライアントのピッチ資料へのフィードバックや、ビジネスアイデアの壁打ちなども行っています。そのため、クライアントの中にはSTORIAを「ベンチャー法務部の外部チーム」と捉える方も多いです。メンバーはそれぞれ得意な分野を持ち、案件に応じて連携しています。資金調達・ストックオプション・会社組織に強いパートナーや、私のようにAI・データ・バイオなど技術案件に強い者など、多様なスキルを持ち寄りながら進めています。

田代さん:制度や契約について単に説明するだけでなく、「クライアントの挑戦をどう実現するか」に焦点を当てて一緒に考える。それがSTORIAのスタイルです。

「困難と面白さ」──挑戦を支える日々の仕事

柿沼さん:スタートアップはスピードが命なので、私たちも迅速かつ高い水準で対応する必要があります。また、寄せられる質問が、すぐに答えの出ない最先端の課題であることも多い。弁護士は決して目立つ存在ではなく、クライアントを縁の下で支える存在です。クライアントの成長を通じて社会や世界が良くなることを信じ、大きなインパクトをもたらすクライアントと共に仕事をしたいと思っています。スタートアップ、特にテクノロジー系の企業は今、大きな可能性を秘めており、彼らとの仕事は刺激的でやりがいがあります。

田代さん:未知の技術について話を聞き、それを法律的知識と合わせて考えることは非常に面白い体験だと感じています。仕事でありながら学ぶ機会でもあって。新しい分野では判例や文献が少ないので、「こう解釈します」と答えるには責任も伴います。そのため、事務所内で議論を重ねながら、慎重かつ柔軟に対応しています。

柿沼さん:技術が進化すると、法律が想定していなかった課題が生じます。そのときにどう考えるかは、前例のない状況で推論しながら進めるしかありません。法律に明記されていなくても、社会的な納得を得られない行為は避けるべきです。こうした前例のない課題に挑むことが、大変である一方で非常に面白い点でもあります。特にAIのような技術が今後さらに浸透する中で、それを前提としたビジネス展開に関する相談が増えており、非常にチャレンジングです。

田代さん:弁護士として回答するためには、その質問が「何をどうしたいから生じたのか」を読み解く力が必要ですよね。クライアントが認識していない前提条件が、法的結論に大きく影響することもあるため、背景を丁寧に確認することが大切です。

「未来を共に築く」──STORIA法律事務所のビジョン

柿沼さん:スタートアップやテクノロジーは、人間のより良い未来を切り拓くためのツールだと思っています。だからこそ、そうした挑戦を支援することで、良い社会を作っていきたいというのが私たちの根底にある考えです。もちろん「クライアントのためになること」が最優先ですが、その成長が社会全体の向上につながると信じています。起業家は才能・能力・情熱に溢れており、そうした方々を支えることが私たちの喜びです。

田代さん:AIやディープテックといった先端技術には国境がありません。国際展開を目指すスタートアップと共に成長できることは、大きな挑戦であり、やりがいでもあります。そうした企業と仕事をしていると、世界の変化のスピードや広がりを肌で感じ、私たちも高い視座での支援が求められます。今後もグローバルな活動を積極的にサポートしたいと思っています。

柿沼さん:私は長年、AIやディープテック分野に関わっています。AIは「予告された技術」であり、「そのうち実現する」と言われていたことが、いよいよ現実のものになってきました。生成AIの登場以降、AIが研究開発のツールとして定着し始め、今では有望なパターンを事前に絞り込むなどの活用が進んでいます。AIそのものの開発も面白いですが、それをビジネスにするのは非常にハードです。競争が激しく、スピードも求められ、大手プレイヤーとの競合も避けられません。ですが、それでも挑戦し続けている人たちの姿勢には敬意を抱きます。技術の進化には明暗がありますが、これまでも人間の叡智で困難を乗り越えてきました。だから私は、今後も世界は良くなっていくと楽観的に捉えており、その進化を全力で支えていきたいと考えています。

最後に、お二人にとってInspired.Labとは?

柿沼さん:本当に「可能性を秘めた場所」だと思います。大企業とスタートアップが同じ空間にいるというのは、とても意味のあることですよね。僕の担当分野である「大企業とスタートアップのオープンイノベーション」を、Inspired.Labの認定イノベーションパートナーとしてもっといろいろなお手伝いができたらいいなと思っています。

田代さん:本当に熱意を持って働いている方たちが集まっている場所なので、多くの可能性がある場所だと感じます。Inspired.Labのメンバーさんは、一定範囲の法的相談を初回は無償で受けられる仕組みがあるので、皆さんにもっと気軽に相談していただけると嬉しいです。これまでにスタートアップだけでなく、大企業の新規事業部門の方々からご相談をいただいたこともありました。顧問弁護士がいる場合、「他の弁護士に相談してもいいのかな」と遠慮されるケースもあると思いますが、私たちは、テクノロジーや新規事業など、特定の分野に特化した“セカンドライン”として対応することも多いので、セカンドオピニオンのような感覚で相談していただければと思います。

2025.03.10